陳天權

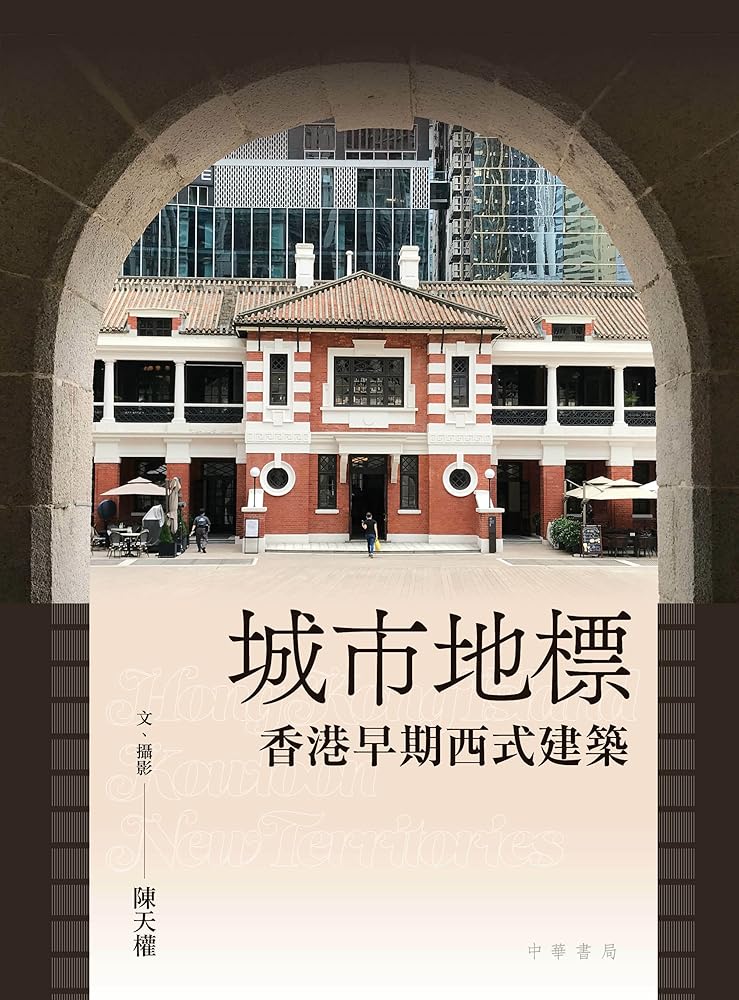

城市地標: 香港早期西式建築

城市地標: 香港早期西式建築

Couldn't load pickup availability

Share

文物建築是城市的標誌,亦是歷史的活見證。今天香港僥倖留存下來的文物建築已成為珍貴的文化遺產,但隨着城市發展,它們大多隱沒於高樓大廈之間,被人遺忘。回歸前後,社會上掀起本地史熱潮,市民對舊建築擁有一份情懷,特別是滿載集體回憶的地標;政府亦意識到要加強保育歷史建築,推出活化閒置歷史建築的計劃,令它們得以重生。

本書以香港歷史發展為脈絡,串連英治時期現存的重要地標,類別涵蓋行政、軍事、法治、醫療、商業和會所等,絕大部分已成為法定古蹟或評級建築。本書初版面世後,反應不俗,作者遂在原有基礎上增補四篇新文,分別是九龍塘花園城市、太子道和窩打老道的地標、青龍頭園林大宅龍圃,以及香港現存最長的騎樓街,亦修訂舊作中已過時的資料,更換部分圖片,是原書增訂版。

.

目錄

高添強 序 / 5

前言 / 7

CH1 導論

解讀英治時期的建築特色 / 11

CH2 香港島

政府山與保育中環 / 30

皇后像廣場今昔 / 42

中環金融中心的商廈變遷 / 54

中區軍事建築群 / 64

一條龍的法治中心 / 76

男性「秘密社團」共濟會 / 88

香港最早的婦女團體 / 97

太平山區的西式建築 / 104

西營盤的醫院建築群 / 111

灣仔鬧市邊緣的醫院山 / 122

黃泥涌峽戰爭遺址 / 131

塑造山頂舊貌的歷史建築 / 139

大潭古蹟與戰前水塘 / 152

CH3 九龍

貫通歐亞的尖沙咀火車站 / 164

被時代淘汰的報時塔 / 172

天文台與致命風災 / 178

九龍殖民地式警署 / 186

見證九龍發展的醫院 / 195

九龍塘「花園城市」 / 203

太子道和窩打老道的地標 / 214

CH4 新界

英治時期的新界管治中心 / 228

駐守新界據點的警署 / 238

已消逝的啹喀兵軍營 / 249

青龍頭園林大宅「龍圃」 / 258

香港現存最長的騎樓街 / 268

後記 / 278

參考書目 / 279

Editorial Reviews

陳先生將不同地區的歷史建築地標收入本作之中,有助我們從多元角度思考香港的歷史進程。──蘇彰德(古物諮詢委員會主席)

本書回顧了過去四十多年歷史建築的保育工作和發展,讀者從本書或可理解這段崎嶇的經歷,思考香港歷史建築保育工作的未來,這亦是認識香港歷史的一大契機。──高添強(著名香港歷史及歷史照片研究者)

.

序

文物建築是城市的標誌,亦是歷史的活見證。今天香港僥倖留存下來的文物建築已成為珍貴的文化遺產,但隨着城市發展,它們大多隱沒於高樓大廈之間,被人遺忘,我撰寫此書目的是希望引起大眾注意這些在英治時代興建的地標,從而了解香港如何走過這百多年的路。 1841 年1 月26 日英國人佔領香港島,同年6 月宣佈此地為自由港,隨即在澳門拍賣港島北岸的土地。外商紛至沓來,出現第一批西式建築。1842 年8 月29 日中英簽訂《南京條約》,香港島正式由英國管治。1843 年6 月26 日,英國駐華商務監督砵甸乍(HenryPottinger)與清廷欽差大臣耆英在港主持《南京條約》換文儀式,砵甸乍隨即宣誓就任香港第一任總督,新城市命名為「維多利亞城」。

英國人以中環作為城市中心,在山坡上建屋,軍方在毗鄰闢建營房,商人在海旁興建貨倉和辦公大樓,令港島洋溢一片異國風情。與此同時,大量華人遷往港島尋找工作機會,人口迅速增加。

第二次鴉片戰爭爆發,英國於1860 年10 月24 日與清廷簽訂《北京條約》,當中包括割讓九龍半島,令英國的管治範圍擴展至維多利亞港對岸。到了19 世紀末,列強瓜分中國,英國在1898 年6 月9 日與清廷簽訂《展拓香港界址專條》,租借深圳河以南、九龍界限街以北土地,為期99 年,同年7 月1 日生效,殖民地式建築由市區蔓延至傳統鄉村。

第一次世界大戰爆發,香港未有直接受到影響,但第二次世界大戰卻令香港落入日軍手中。經歷三年零八個月的苦難歲月,1945 年日本投降,英國重掌香港,此時內地政局動盪,導致大批居民南遷。他們大多抱着過客心態,普遍對香港沒有歸屬感。隨着戰後出生一代逐漸成長,情況漸有改變,開始關心土生土長的地方。1970 年代政府宣佈拆卸中環郵政總局和尖沙咀火車站大樓時,曾引發一些知識分子走出來爭取保留,但最後功敗垂成。

此時港府有意識要保育香港的歷史建築和考古遺址,1976 年實施《古物及古蹟條例》,同年成立古物諮詢委員會(Antiquities AdvisoryBoard)及古物古蹟辦事處(Antiquities and Monuments Office)。古物事務監督在諮詢古諮會並經港督(回歸後是行政長官)批准後,可宣佈個別地方、建築物、地點或構築物為法定古蹟(declaredmonument)。由1978 年至2023 年5 月,香港已有132 項法定古蹟,受到法律保護。

古蹟辦是政府一個行政機構,1980 年引入文物建築評級制度作為內部參考,分為三級。1996 至2000 年進行了一次全港歷史建築普查,記錄約8,800 幢建築物,從中挑選1,444 幢深入調查(其後不斷有新項目增加),由歷史建築評審小組按「歷史價值」(historicalinterest)、「建築價值」(architectural merit)、「組合價值」(groupvalue)、「社會價值和地區價值」(social value and local interest)、「保持原貌程度」(authenticity)和「罕有程度」(rarity)等六個準則進行建議評級,再交古諮會考慮和確定。

回歸前後,社會上掀起本地史熱潮,市民對舊建築擁有一份情懷,特別是滿載集體回憶的地標。踏入千禧年,香港發生多宗市民關注的保育事件。2002 年旅遊事務署公開招標,引入私人機構參與前水警總部的活化工作;2003 年特區政府提議把中區警署建築群給予私人機構發展為零售飲食和文娛區;2004 年重建利東街(囍帖街)和灣仔街市;同年景賢里業主放售物業,2007 年動工拆卸,引起社會關注。另外中環街市和中央書院舊址在2005 年納入土地儲備表(勾地表)供發展商申請拍賣,亦遭保育團體和市民反對。

最轟動的是政府宣佈拆卸天星碼頭和皇后碼頭,吸引大批市民到來拍照留念,盡顯緬懷之情,甚至引發抗爭。雖然兩個碼頭最終在2006 年底和2007 年中拆卸,但已令政府意識到要保育有集體回憶的歷史建築。曾蔭權於 2007 年7 月接任行政長官後成立發展局(Development Bureau),其中一項工作是執行文物保育政策。翌年發展局成立文物保育專員辦事處(Commissioner for Heritage'sOffice),着力保育私人的歷史建築,並推出「活化歷史建築伙伴計劃」(Revitalising Historic Buildings Through Partnership Scheme),以社會企業模式活化政府閒置的歷史建築,令它們得以重生。 本書以香港歷史發展為脈絡,串連英治時期現存的重要地標,類別涵蓋行政、軍事、法治、醫療、商業和會所等,絕大部分已成為法定古蹟或評級建築。香港島是最早發展的地區,中環更是昔日維多利亞城的中心,至今仍保留不少歷史建築,因此書中用了較多篇幅敘述。另有兩章分別介紹九龍和新界的地標,訴說早年的社會面貌。拙作自2019 年面世後,反應不俗,經過約兩年時間已經售罄,曾有不少人告訴我想買此書但找不到。很高興中華書局今年願意再版,以饗讀者。為此我增寫四篇新的文章,分別是九龍塘花園城市、太子道和窩打老道的地標、青龍頭的園林大宅龍圃,以及香港現存最長的騎樓街,成為增訂版。

陳天權

2023年5月

About the Author

作者簡介

陳天權

資深新聞工作者,近二十年投入香港史、文物建築和宗教節日的研究,為不同機構和團體主持講座和導賞團,現任香港大學專業進修學院、香港都會大學李嘉誠專業進修學院,以及香港生態旅遊專業培訓中心的兼職講師。著作有十多本,關於香港題材的有《香港歷史系列:穿梭今昔、重拾記憶》、《香港節慶風俗》、《被遺忘的歷史建築》、《神聖與禮儀空間:香港基督宗教建築》、《時代見證:隱藏城鄉的歷史建築》(獲2022 年香港書展選為25 本城市書寫特選書目之一),以及《塔門古廟風華》和《塔門聯鄉太平清醮承傳》。

Product details

-

Publication

中華書局

-

Genre

建築及設計

香港文化歷史

-

Author

陳天權

-

Language

Traditional Chinese 繁體中文

Lexile:

-

Pages

281

-

ISBN-13

9789888809943